-

「人とつながる音楽家」を目指して

京都堀川音楽高等学校

音楽科

〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1[MAPを見る]

TEL. 075-253-1581 FAX. 075-213-3631

「人とつながる音楽家」を目指して

音楽科

〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1[MAPを見る]

TEL. 075-253-1581 FAX. 075-213-3631

9月9日(火)3・4限目、本校音楽ホールにて2年生を対象に、「文化芸術探究事業 筝曲・尺八講座~箏・尺八を体験しよう!~」が行われました。

3限目の冒頭では、本校で「日本音楽史」の授業をご担当いただいている京都市立芸術大学准教授・武内恵美子先生より、中国の楽器「古琴」について、実演を交えながらご紹介いただきました。日本の箏は、この古琴をもとに日本独自のアレンジが加えられて誕生した楽器であることを学びました。

続いて、箏曲家の中川佳代子先生より、日本の箏について教えていただきました。筝を竜に見立てて、筝の各部分の名称がつけられていることや、筝の楽譜のこと、そして演奏方法等について説明していただきました。また、時代によって表現方法が進歩してきたことを、実際の演奏を交えながら教えていただきました。

その後、都山流尺八の森田柊山先生より尺八について学びました。リコーダーや南米のケーナ等と対比させながら、音の出るメカニズムについて教えていただいた後、首ふりによるビブラートのかけ方等尺八独自の表現方法についても実演しながら見せていただきました。

この時間の最後は、明治生まれの箏曲家、作曲家である宮城道雄の作品「春の海」を筝と尺八の二重奏で演奏していただきました。お正月によく聞く曲ですが、生で聞く音色は本当に美しいものでした。

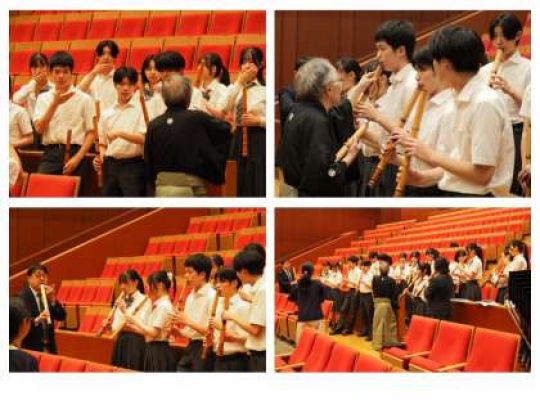

4時間目は生徒たちが筝と尺八のグループに分かれ、実際に演奏を体験しました。

筝のグループは、指に演奏用の「つめ」をつけ、基本的な奏法について説明を受けながら、実際に箏を弾いていきました。指示された糸番号をすぐに弾けなかったり、音階を弾くだけでも「つめ」が取れたり、悪戦苦闘しながらも、徐々に「さくらさくら」を弾くことができるようになりました。さらに、「さくらさくら」の曲もアレンジを加えたり、人が歌うメロディーに合わせ、筝でメロディーと異なる伴奏を奏でたりと、少しずつ形も変えていきました。筝はもともと歌に合わせる楽器というところからスタートしているためか、歌と合わせるとずいぶん雰囲気が変わりました。

尺八のグループは多くの生徒が音を出すのに一苦労。森田先生だけでなく、北原篁山先生も加わっていただき、身振り手振りや、様々な言葉で音の出し方を伝えていただきました。しかし中には、短時間で音が出せる生徒もおり、最後にはウエストミンスターの鐘(=学校でよく聞くチャイムの音楽)を演奏できるようになった生徒もいました。

2時間という短い時間でしたが、濃密に日本音楽と格闘した生徒たち。音楽の奥深さを知るとともに、海外研修旅行に向け「自分たちの住む国の音楽」について、しっかりと語れるものを持ってもらえればと願っています。